Der Mühlenbach ...

... und seine Quelle, die nicht mehr sprudelt.

Nur wenigen dürfte bekannt sein, das der Mühlenbach in Herrath, einem Ortsteil von Mönchengladbach-Wickrath, sein Quellgebiet hatte. Auf dem Emil-Esser-Platz, einer Parkanlage inmitten des kleinen Ortes, ist die Quelle in einer Steinumfassung dargestellt.

Die Quelle liegt 77 Meter über NN, der Mühlenbach hat eine Länger von 13,2 Kilometer und mündet an der Rickelrather Molzmühle in die Schwalm.

Naturschutzgebiet Mühlenbachtal

Schutzzwecke

- Erhaltung und Entwicklung der bodenständigen Waldgesellschaften wie Erlen- Eschen und Erlenbruchwälder,

- Erhaltung und Optimierung der zahlreichen Kleingewässer (Flachsrösten), der Weiher und Quellbereiche,

- Förderung und Entwicklung der wasserzügigen Schilfbestände des Holtmühlen-Weihers

- Erhaltung und Entwicklung der naturnahen Strukturen und der Dynamik des Fliessgewässers mit seiner charakteristischen Vegetation und Fauna,

- Schutz und Erhaltung zahlreicher, geschützter und bedrohter Tier- und Pflanzenarten der Bruch- und Auenwälder,

Auszug aus: https://nsg.naturschutzinformationen.nrw.de/nsg/de/fachinfo/gebiete/gesamt/MG_007

Der Mühlenbach war in früherer Zeit die Lebensader der mittelalterlichen Burg Gripekoven und ein wichtiger, gut wasserführender Bach, der zahlreiche Mühlen mit Wasser versorgte. Heute dient der Bachlauf in der Hauptsache der Oberflächenentwässerung.

In seinem Einzugsgebiet liegt die Ortschaft Erkelenz-Mennekrath, danach wendet sich der Mühlenbach dem Mönchengladbacher Ortsteil Buchholz zu.

Auf der Straße von Herrath nach Buchholz bietet der Rückbau der Natur und des Mühlenbachs einen Blick in eine Landschaft unserer Vorfahren.

Weiter führt der Mühlenbach durch die Ortschaften Genholland, Genhausen und Schriefers (in den Anfängen eine Bauernschaft). Hier unterquert der Bachlauf die B57 und setzt sich in Merreter weiter fort.

Projekt des Schwalmverbandes

Der Sittardgraben ist ein Teileinzugsgebiet des Mühlenbaches und das Grenzgewässer zwischen den Regierungsbezirken Düsseldorf und Köln. Vor den Umbaumaßnahmen kam es im Stadtteil Schriefers zu häufigen Überschwemmungen. Um die Hochwasserereignisse für die Zukunft zu mindern, wurde das Projekt in zwei Bauabschnitte unterteilt. Den ersten, von Schriefers bis zur Bundesstraße B57, führte man schon in den Jahren 1987 bis 1988 durch.

Der zweite Bauabschnitt reichte von der B57 bis zum Ortsteil Merreter. Dort verlief der Schriefersgraben entlang der Straße in einem engen Regelprofil mit 3 Meter Breite an der Oberkante und im Ort durch eine Verrohrung. Die letzten 107 Meter bis zur Einmündung in den Mühlenbach liefen wieder offen. Auszug aus schwalmverband.de

Über einer mehrfach gestufte Gesimsausbildung mit Wulst und schwach ausgebildetem Karnies erhebt sich der hohe Kreuzschaft mit kurzem Balkenkopf. Die Inschrift auf der Rückseite deutet auf das Jahr 1859.

Stadt Mönchengladbach, Denkmal Nr. Sch 031

Unterhalb von Baum und der Genhollander Heide fließt der Mühlenbach in einer Taltiefe weiter. Eine weithin sichtbare Wegmarkierung ist der Trafoturm, der schräg gegenüber der denkmalgeschützten Hofanlage „Kamphof', Merreter 53, in einer Wiese steht.

Denkmal A 051 der Stadt Mönchengladbach

Das als "Kamphof" bezeichnete Anwesen bildet eine vierflügelige, geschlossene Fachwerkhofanlage. Das im Norden gelegene Wohnhaus steht giebelständig zur Straße, an dieses Bauteil schließt sich Straßen parallel ein Fachwerktorbau an. Die Südostseite des Innenhofes ist begrenzt durch eine große, quer erschlossene Fachwerkscheune. Die Südwestseite wird durch einen Anbau geschlossen. Denkmalliste der Stadt Mönchengladbach

Jetzt führt uns der Weg weiter über den Bahnübergang in Genhausen. Die einfach in der Landschaft stehende Haltepunkt der Schwalm-Nettebahn erhielt im September 2024 für jede Fahrtrichtung neue Bahnsteige mit Beleuchtung.

Vor der Ortschaft Woof führt eine Straße links ab nach Ellinghoven. Hier hat der Mühlenbach genügend Raum, um sich in dem weiten Bruchgebiet zu verteilen. Fährt man diese Straße weiter, erreicht man das frühere Nato-Hauptquartier.

Vollmühle Küppers

Auf dem Weg zurück erreicht man die Honschaft Gatzweiler und zugleich die einzige Mönchengladbacher Wassermühle am Mühlenbach. Die Wassermühle begann ihre Arbeit vor 1468 bis 1930 als Kornmühle und wurde 1928 von Familie Küppers gekauft. Das Mühlrad war marode und wurde 1930 erneuert. Die Vollmühle ist heute ein Landproduktenhandel mit einer elektrisch betriebenen Mühle.

Im Eingangsbreich weist außer einem alten Mühlstein, nichts mehr auf die alte Wassermühle hin. Herr Küppers war so freundlich und hat in der Lagerhalle ein großes Tor geöffnet und der Mühlenteich lag dort in alter Schönheit vor meinen Augen. Weitere Schätze aus längst vergangenen Zeiten durfte ich fotografieren.

|  |

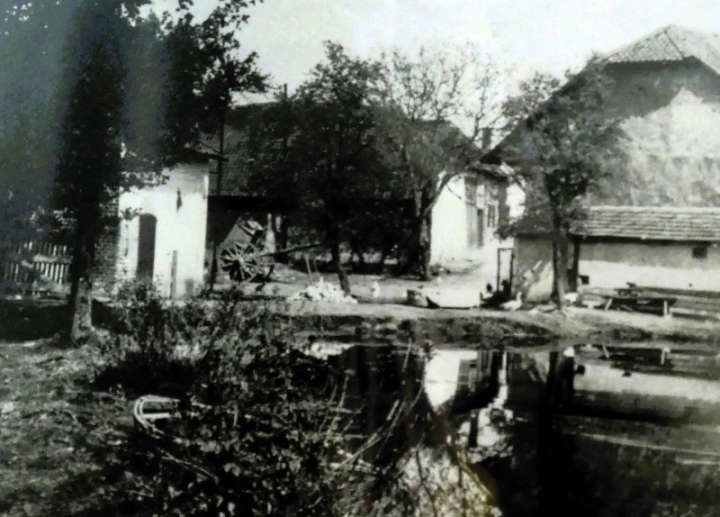

1930 Familie Küppers, das Mühlrad (limburg-bernd.de) wird im Jahre 1930 erneuert. Alle Bilder führen uns in eine längst vergangene Zeit. Alles ruht in Frieden. Aber man ist sich schon bewusst, dass harte Arbeit jeden Tag verrichtet wurde, um das tägliche Brot zu verdienen.

Auf dem Weg durch das Wegberger Bruch in Richtung Holtmühle passiert man die Kapelle St. Josef. Sie steht als Denkmal Nr. G 023 in der Denkmalliste von Mönchengladbach. Die Kapelle steht freistehend mit ihrer Fassade dicht am Straßenrand. Die aus dem Jahre 1853 stammende Honschaftskapelle liegt auf dem höchsten Uferrand des Mühlenbach.

Der Mühlenweg mit ihren Honschaften ist eine beliebte Strecke für Radfahrer. Entlang des Mühlenbaches, der durch das Wegberger Bruch mäandert, fährt man auf einem schattigen Weg zu Holtmühle. |  |

Holtmühle

Ihren Namen „Holtmühle“ hat sie wohl wegen der noch heute waldreichen Gegend zwischen Rheindahlen und Wegberg erhalten. Bezeichnend ist der Name der benachbarten Mühle „Buschmühle“. Die Holtmühle hat seit 1397 als Öl- und Kornmühle gedient. Erst in den letzten Jahrzehnten wurde ausschließlich Getreide gemahlen. Da sie einen der größten Stauweiher in Wegberg hat, hatte die Mühle gute Voraussetzungen bis zuletzt das große mittelschächtige Wasserrad mit 6 Meter Durchmesser bis ins Jahr 1954 einzusetzen. Danach wurde die Holtmühle eine Ausflug-Gaststätte.

Am 11.4.2022 haben Johannes und Jennifer Kuhle nach gründlicher Renovierung das Traditionslokal wieder eröffnet.

Weil das Wasser im Frühjahr 2024 extrem angestiegen war, musste Feuerwehr und THW den Weg entlang der Längswand des Hauptgebäudes mit dem dort angebrachten Mühlrad, für den Durchgang sperren. Schade für die neuen Pächter im September 2024 waren die Arbeiten noch nicht abgeschlossen.

Buschmühle

|  |

Wassermühle Buschmühle - Zweieinhalbgeschossiges Mühlengebäude in Backstein aus der Mitte des 19. Jahrhunderts, Fensterbänke in Blaustein, das Dach in alten Formen erneuert, der aufgestaute Mühlenteich sowie das Mühlrad sind noch vorhanden; die weiteren Wirtschaftsgebäude zum Teil verändert.

Geschichte: Die Buschmühle ist die einzige Mühle, die auf der linken Seite des Mühlenbachs liegt. Sie gehörte zum Herrschaftsbereich Beeck im Herzogtum Jülich. Die Buschmühle war 1715 ein Lehen der Herrschaft Wickrath und der Reichsfreiherren von Quadt, der Vogt in Mönchengladbach erhält die Einnahmen. 1822 bekommt die Ölmühle mit Keilpresse statt eines Kollergangs Stampfer zum Zerkleinern der Ölsaat, daraufhin kann am Tag mehr als 5 Stunden gemahlen werden. Nach dem zweiten Weltkrieg ist die Buschmühle die einzige und letzte Mühle in Wegberg, in der noch Öl geschlagen wird. Ab 1946 wird mit elektrischer Kraft gearbeitet, bis sie 1953 stillgelegt wird. Der letzte Müller ist hier Wilhelm Symes. Die Mahleinrichtung aus Getreide- und Ölmahlwerk ist komplett erhalten und seit der Restaurierung funktionstüchtig. Wikipedia

Schrofmühle

|  |

Ursprünglich war die Schrofmühle, wie auch viele der benachbarten Mühlen, eine reine Ölmühle. In dieser wurde das Öl aus dem Flachs- und/oder Rapssamen ausgepresst. Der Niedergang des Flachsanbaus führte dann im 18. Jahrhundert zu dem Einbau einer Mahlvorrichtung für Getreide. Dies scheint in der Schrofmühle im Jahr 1771 vollzogen worden zu sein, wie eine Inschrift in einem Balken der Mühle heute noch zeigt. Wie im Bild zu sehen sind Besichtigungen nach Vereinbarung möglich.

Die Schrofmühle ist damit die einzige funktionstüchtige Getreide- und Ölmühle im Rheinland und wird seit 2009 als Museum im Sinne des International Council of Museums (ICOM) offiziell anerkannt.

Molzmühle

|  |

Die Molzmühle liegt heute am Mühlenbach, dessen Mündungsbereich 1966 verändert wurde. Wegen der zunehmenden Hochwassergefahr für Wegberg wurde die Schwalm von der Kläranlage bis zur Molzmühle reguliert und an der Molzmühle um 40 m verlegt. Der Mühlenbach ist seit dieser Zeit der einzige Wasserzulauf zur Molzmühle. Der Eigentümer wurde für den Verlust des Schwalmwassers und der Staurechte entschädigt.

|  |

Das Mühlwerk war lange Zeit unzugänglich und wurde genau vor 40 Jahren offengelegt. Im unteren Bereich befindet sich der Schankbereich als Entree der Mühle. Eine Wendeltreppe führt in die zweite Ebene zu einem exklusiven Gastbereich. An der Molzmühle endet der Mühlenbach und mündet in die Schwalm.

Ihren Namen erhielt die Mühle von einem ihrer Besitzer. In einem Pachtbrief aus dem Jahre 1627 steht als Eigentümer ein Arnold Molz eingetragen. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts wurde die Mühle von einem unterschlächtigen Wasserrad angetrieben. Da die Schwalm in Verbindung mit dem Mühlenbach reichlich Wasser führte, konnten zwei Mahlgänge und eine Ölpresse betrieben werden. 1853 wurde Wilhelm Josef Brinkmann für fast 40 Jahre Pächter der Molzmühle. Unter seiner Regie wurde die Mühle bis zu 16 Stunden täglich betrieben. 1926 wird einer Witwe Gripekoven die Erlaubnis zum Betreiben einer Schankwirtschaft erteilt. Der Mahlbetrieb wurde 1930 eingestellt, die Mühle wird seitdem als Gastwirtschaft geführt.

Neues Mühlrad

Der Verein Molzmühlenrad konnte im April 2013 ein neues Mühlrad mit einem Durchmesser von 4,82 m in Betrieb nehmen. Es wurde vom Mühlenbauer Gerd Möller aus Osnabrück zusammen mit seinem Sohn Maximilian Kreye errichtet. Wikipedia

Nach 40 Jahren

Farbfotos Werner Marx